看板を設置するのに必要な許可ご存知ですか?

看板を設置するのに必要な許可とは?

屋外広告物の設置には多くの規制があります。

これは、生活に必要な情報を提供する一方で、都市の景観を保護し、街や自然の美観を損なわないためです。

自治体は国土交通省の指導に基づき、屋外広告物の設置に関する条例を制定しています。

これにより、無秩序な広告の増加や適切な管理が確保され、公共の安全や景観の維持に貢献します。

これはつまりどういうことかというと、看板などの屋外広告物を設置するには許可が必要ということです。

どういった場合に何の許可が必要なのか、行政書士が解説していきます。

結論:屋外広告物の設置に関するルールを理解できます

目次

1.屋外広告物の定義

そもそも屋外広告物というものはどういうものなのでしょうか?

屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法:第1章第2条)

| 屋外広告物に当たるもの | 屋外広告物に当たらないもの |

|---|---|

| 屋上看板、建植看板、壁面看板、突出看板、電柱及びこれに類するものを利用する広告物、バス等の車体を利用する広告物、アドバルーン、広告幕、簡易広告物(はり紙、はり札、広告旗、立看板 等) など | 屋内に表示されるもの(窓ガラスに内側から表示されているもの 等)、音響によるもの、街頭で配布されるチラシ、駅の改札口から内側の利用者に向けて表示された広告 など |

以下の4つの要件を満たしていれば、表示内容が営利目的の商業広告であるか否かに関わらず、また、設置される敷地が自己所有であるか否かに関わらず、屋外広告物に該当します。

屋外広告物に該当する要件

(1)常時又は一定の期間継続して表示されるものであること

(2)屋外で表示されるものであること

(3)公衆に表示されるものであること

(4)看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること

ポイント:これら屋外広告物の設置には許可が必要

2.屋外広告物の表示等が禁止される場合

①禁止広告物

これらの広告物を表示することはできません

表示または設置が禁止される屋外広告物

- 著しく汚染し、たい色し、又は塗料等のはく離したもの

- 著しく破損し、又は老朽したもの

- 倒壊又は、落下のおそれがあるもの

- 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれの効用を妨げるようなもの

- 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

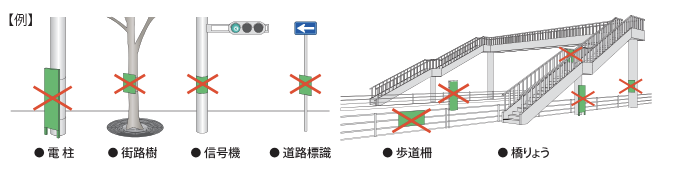

②禁止物件

屋外広告物の表示等が禁止される物件

橋、トンネル、高架道路、高架鉄道、道路標識、信号機、ガードレール、街路樹、景観重要樹木および建造物、郵便ポスト、公衆電話ボックス、送電塔、テレビ塔、街路灯、電柱、ガスタンク、煙突、記念碑、石垣、消火栓、道路の側面 など

③禁止地域

美しい街並みや伝統的建造物群、都市公園、学校など、景観や風致を重視する地域では、屋外広告物の設置が原則として禁止されています。

屋外広告物が規制される地域

第1種低層住居専用地域、第2低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、特別緑地保全地区、風致地区、歴史的建造物、墓地、国または公共団体が管理する公園、緑地、学校、病院、図書館、官公署等の敷地 など

3.屋外広告物の設置に関わる法令

①屋外広告物許可申請

景観を維持するため、設置地域や広告物の種類によって、表示面積、高さ、色彩などが細かく規制されています。

規制に適合するかどうかは審査を受け、工事が完了したら完了報告を行います。

ただし、一部の地域では原則的に広告の表示が許可されず、また申請が不要な場合もあります。

許可を取得すると、有効期間があり、期間を過ぎて表示する場合は「屋外広告物継続申請」が必要です。

また、表示面積や内容を変更する場合は「屋外広告物変更申請」が必要です。許可証がなければ、広告を表示することはできません。

②工作物確認申請

看板などの工作物は建築物ではありませんが、一定の規模に達する場合、建築基準法第88条に基づき、建築基準法の規定が適用されます。

これにより、工作物の安全性を確保するため、構造規定や防火規定に準拠しているかを建築主事や指定確認検査機関によってチェックされます。

工事を開始する前には、工作物確認済証を取得する必要があります。

工事が完了したら、完了検査の申請を行い、建築主事による完了検査を受けて検査済証を取得します。

確認済証がなければ工事を始めることはできず、検査済証がなければ工事物を使用してはいけません。

③防火地域内の規制

建築基準法第64条によれば、防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔、およびこれらに類する工作物のうち、建築物の屋上に設けられるものまたは高さが3mを超えるものについては、その主要な部分を不燃材料で製作するか、不燃材料で覆わなければなりません。

※不燃材料は、建築材料の中で最上位に位置し、防火性能を持っています。

④道路占用許可申請

道路法第32条によれば、建築物から突き出る看板などを道路上に設置する場合は、基準に適合しているかどうかや道路の安全に問題がないかを審査し、許可の取得が必要です。

許可は有効期間があり、期間を過ぎて表示する場合は「道路占用継続申請」が、占用面積や建物ライン(GL)からの距離などを変更する場合は「道路占用変更申請」が必要です。

いずれの場合も、許可証がなければ占用物を設置することはできません。

⑤道路使用許可申請

道路交通法第76条によれば、道路上で工事を行ったり車両の通行を制限したり、広告板やアーチなどの工作物を設置しようとする場合、歩行者や通行車両、道路の安全に影響がないか審査を受ける必要があります。

許可証が発行されれば着工が可能となります。

申請内容によっては異なる許可種類があり、道路での工事や作業を行う場合は「工事他の道路使用申請」が、広告板などの工作物を設置する場合は「上空使用の道路使用申請」が必要です。

道路使用申請には継続申請も含まれ、必要に応じて行われます。

4.屋外広告物の設置についての流れは

屋外広告物の設置について、許可の取得の流れは他の記事で確認することができます。下記からご覧ください。

併せて読みたい記事

当事務所では、道路使用許可・道路専用許可だけでなく、屋外広告物に関する許認可などの申請代行も行っています。

ぜひお気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]

お問い合わせ