引っ越し作業に必要なのは道路使用許可?駐車許可?

引っ越し作業に必要なのは道路使用許可?駐車許可?

道路を本来の目的である通行以外で利用する場合には、道路使用許可の取得が必要です。

よく道路上で作業をしている場面を見かけるのが、引越し業者。

トラックを路上に駐車して、荷物を下ろしたり、運んだりする作業を目にすることは多いですが、何か許可を取って作業をしているのか気になったことはありませんか?

・そもそも許可を取得しなければならないのか?

・取得するならどんな許可が必要なのか?

今回は、そんな疑問について行政書士がお答えしていこうと思います。

引越し業者が取得する許可とは

1.そもそも許可が必要なのか?

ポイント:駐車違反とは?

そもそも荷物の積み下ろしなどをするために、路上にトラックを駐車すること自体、違反なのではないかと考える方も多いかも知れません。

実は駐車違反となるのは、駐車禁止の場所に駐車していることが前提となるのです。

その駐車禁止の場所をいくつか抜粋すると下記の通りです。

ポイント:駐車や停車を禁止する場所とは?

駐車や停止を禁止する場所

- 駐車禁止標識や標示などによって駐車が禁止されている場所

- 駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所

- 道路工事の区域の端から5m以内の場所

- 消防用機械器具の置場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内の場所

- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や消防用防火水槽の取り入れ口から5m以内の場所

- 火災報知機から1m以内の場所

など

です。詳細や根拠法令は下記の通りですので、ご確認下さい

ポイント:駐車や停車の定義とは?

ではその駐車とはどういうことを表すのかというと、

駐車・停車の定義

十八 駐車

車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。十九 停車

道路交通法(e-GOV法令検索より引用)

車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

簡単にまとめると、

駐車・停車とは

- 車両などが継続的に停止すること

(客待ちや荷待ちによる停止、5分を超える荷物の積みおろしによる停止、故障やその他の理由による停止) - 運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること(放置駐車)

ということです。

ポイント:駐車禁止エリアに駐車しない限り、許可は不要

このように、上記のような駐車禁止エリアでなければ、駐車すること自体、道路交通法上では問題ないため、わざわざ許可など取得する必要がないということになります。

2.駐車禁止エリアで駐車をする場合には

とはいえ、駐車禁止エリアで、荷下ろしの時間が5分以上を超えてしまうだけでなく、運転者が車両を離れてしまうなど、どうしても駐車して作業しないといけない場合などもあるでしょう。

ポイント:駐車禁止エリアに駐車をする場合、駐車許可が必要

そういった場合に初めて必要な許可が、駐車許可制度となります。

駐車許可制度

概要

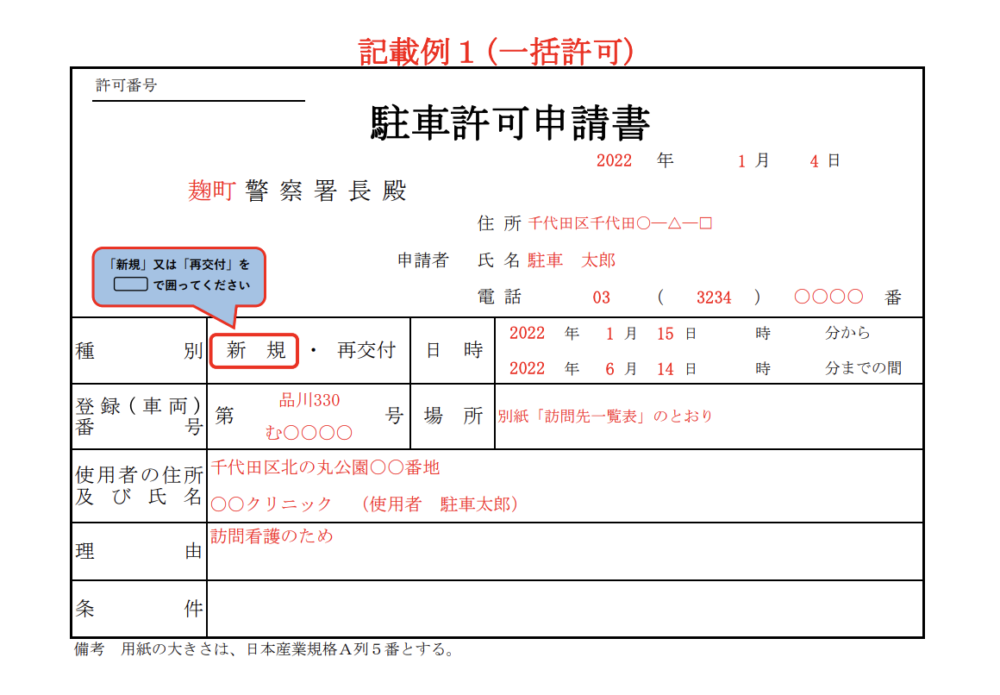

駐車許可は、駐車せざるを得ない特別な事情がある場合において、申請に係る駐車の日時、場所、用務及び駐車可能な場所の有無等につき、審査基準に基づいた審査を行った上で、駐車場所を管轄する警察署長が許可をするものです。

必要書類

- 駐車許可申請書

- 駐車場所周辺の地図等

- 駐車の用務(理由)を疎明する書面(契約書、資格証、身分証等の写し)

- 車検証

- 運転免許証の写し(注記)運転者が複数いる場合は、全員分が必要です。

申請先

駐車許可を受けようとする道路の場所(事業系一般廃棄物収集、特別管理一般廃棄物収集については、事業所が所在する場所)を管轄する警察署若しくは交番又は駐在所

ポイント:1回の駐車について1件の申請が必要

審査基準など、各自治体によって変わる可能性がありますので、細かい要件などは省略しますが、このように駐車禁止エリアで駐車せざるを得ない場合には、駐車許可制度を利用し、一時的に駐車禁止を解除してもらう必要があるということです。

駐車の機会を特定した上で許可することになりますので、1回の駐車について1件の申請が必要です。

ポイント:継続的に駐車が必要な場合は

特例として訪問看護等の定期的に反復継続して行う用務で、訪問先が複数の警察署の管轄区域内にまたがる場合の申請は、ひとつの警察署で申請できます。

一括許可は、駐車の日時場所が特定され、反復継続して行われる用務を対象として、最大6か月以内の期間で申請することができます。

一括許可に必要な書類は下記のものが必要です。

一括許可に必要な追加書類

ポイント:一括許可はオンラインで申請が可能

駐車許可の一括許可の場合はオンラインでの申請が可能です。

詳細は警視庁HPに記載されています。

3.道路使用許可と駐車許可の違い

ここでやっと本題ですが、引越し業者は道路使用許可と駐車許可どちらを申請する必要があるのでしょうか。

ポイント:状況によって道路使用許可か駐車許可を申請するかは変わる

結論から申し上げますと、状況によるとしか言いようがありません。

そもそも、どちらの許可も必要ない場合もありますし、道路使用許可のみを取得しなければならない場合もあります。

道路使用許可と駐車許可の関係については下記のように警察庁が認識しています。

道路使用許可との関係駐車許可と道路使用許可との関係については、例えば、引越しに伴う駐車であって、当該引越しのための貨物の積卸し自体が他の一般交通に支障を及ぼすものではなく、交通の支障となっているのは駐車車両のみであると認められる場合で、当該駐車車両の移動が容易であり直ちに交通の支障が解消できるものについては、駐車許可の対象になると考えられる。

他方、引越しのための駐車であってもクレーンを用いた貨物の積卸しを行う場合、高所作業車を用いた高所作業やレントゲン車を用いた健康診断の場合等、当該駐車車両を車両としてではなく、作業の用具として使用する行為が伴う場合は、当該車両を直ちに移動することができず、道路への車両の固着性が認められることから、道路使用の要許可行為(道路における作業)に該当し、駐車許可ではなく道路使用許可の対象として許可の是非を判断すべきものである。

警察庁丁規発第19号、丁交指発第11号より引用

要は、

- 車輌自体が作業を行っているため、その場所から容易に動かす事ができない場合

- 道路使用許可

- 車両自体を容易に動かすことができる場合

- 駐車許可

という判断基準となっています。

ポイント:道路を管轄する警察署にまずは相談しよう

地域によっては、上記のルールが当てはまらない場合もございます。

ですので、まずは道路を管轄する警察署に相談するのが良いでしょう。

当事務所であれば、警察署への問い合わせも含め、道路使用許可や駐車許可の代行申請までおこなっておりますので、ご依頼者様の貴重なお時間を短縮することができます。

ぜひお気軽にご相談ください

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]

お問い合わせ

まとめ

今回は、引越し業者がトラックを停車する際に許可が必要なのか?

また、道路使用許可、駐車許可の違いについて解説いたしました。

道路使用許可をご自身で申請するということになった場合には、

・事前調査の時間

・警察署・関係庁舎に行く時間

・書類の作成・図面の作l成

など、非常に面倒な対応もしなくてはなりません。

特に、

道路使用許可の場合だと、警察署や申請に1回、許可証取得に1回の最低2度。

道路占用許可の場合には、複数の関係庁舎との協議などが必要で、これらは直接足を運ぶ必要があり、自宅や事務所から遠い場所での申請だと時間もお金もかかってしまいます。

これら面倒な道路使用許可・道路占用許可の手申請代行を、

当事務所に

丸投げでお任せしませんか?

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]

お問い合わせ

道路使用許可・道路占用許可については、当事務所が専門で対応させて頂いておりますので、安心してご依頼いただけます。

料金などに関しては下記よりご確認できますので、ぜひご覧ください。

併せて読みたい記事

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]

お問い合わせ