特殊車両通行許可が必要なケースとは?

特殊車両通行許可が必要なケースとは?

一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)の通行には、あらかじめ道路管理者の許可が必要となります。

道路は国民の財産です。

最近は、車も、運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路が壊れるなどの事故がふえています。

せまい道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さをこえる車(特殊な車両と呼びます)を通行させるときは、道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。

どういった場合に特殊車両になるのか、どういう時に道路管理者の許可がいるのか行政書士が解説していきます。

結論:特殊車両や通行許可が必要なケースがわかります

1.特殊車両通行許可制度とは

道路は、通常、ある特定の重さや大きさ(一般的制限値)を持つ車両が安全かつ円滑に通行できるように設計されています。

これを超える大型車両(特殊車両)は、道路の構造や交通に問題を引き起こす可能性があるため、基本的に通行を許可されません。

しかし、時には社会や経済活動のニーズから、一般的制限値を超える大型車両(特殊車両)の通行が必要になることがあります。

そのため、道路管理者は特殊車両通行制度を設けています。

これは、特殊な車両や貨物を運ぶ必要がある場合に、特別な条件付きで通行を許可するものです。

2.特殊車両通行許可が必要な車とは?

ポイント:制限値のうち、一つでも超えれば許可が必要

ポイント:総重量は荷物を積んだ状態での重さになります

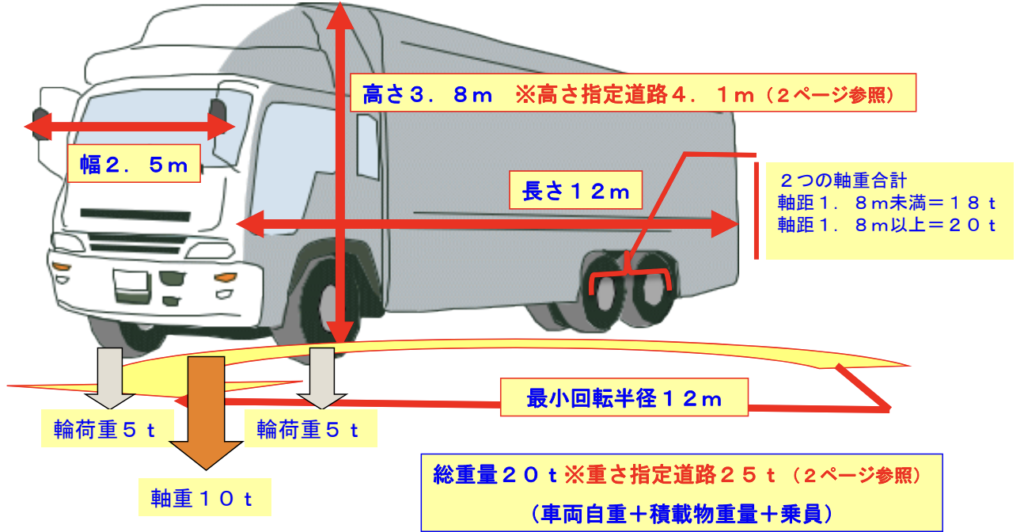

特殊車両通行許可が必要な車は、下記の道路法に基づく、幅・長さ・高さ・総重量のいずれかが一般的制限値を超える車両をいいます。

また、総重量とは荷物を積んだ状態での重さになることを覚えておきましょう。

輸送する貨物が特殊な車両で一般的制限値を超える車両

| 車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |

|---|---|---|

| 幅 | 2.5メートル | |

| 長 さ | 12.0メートル | |

| 高 さ | 3.8メートル | |

| 重 さ | 総重量 | 20.0トン |

| 軸重 | 10.0トン | |

| 隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上 | |

| 輪荷重 | 5.0トン | |

| 最小回転半径 | 12.0メートル | |

国土交通省HPより引用

上記のような一般的制限値を超える車両は下記のような特殊車両と呼ばれるものが一般的です。

①特殊車両とは

特殊車両とは、

・車両の構造が特殊である車両

・輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超える車両

・橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両

のことを言います。

このような特殊車両は道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第47条の2)

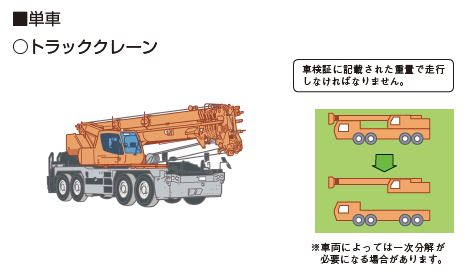

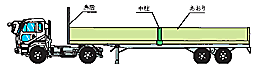

車両の構造が特殊である車両

①構造が特殊な車両

自走式の建設機械等

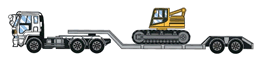

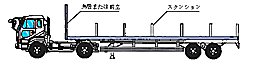

②貨物が特殊な車両

分割不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱等の貨物をいいます。

②特例5車種と追加3車種

一般的制限値を超えないことを原則としていますが、車両総重量と長さについて、車種によって特例が認められています。(車両制限令第三条第二項~第四項)

特例 5 車種は総重量について、通行する道路種別及び最遠軸距により、以下の特例の制限値が設けられています。

追加3車種については、長さの特例のみ適用されます。

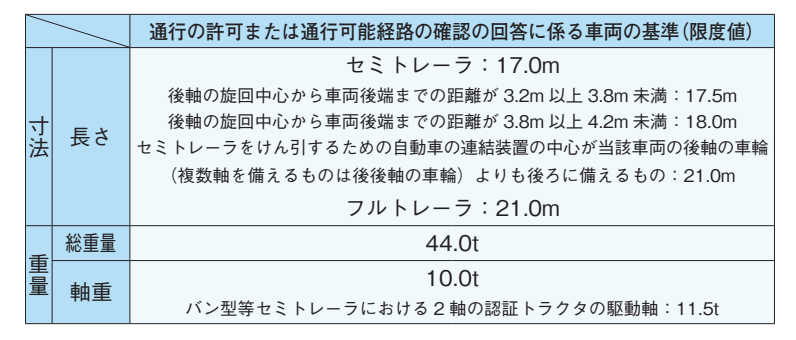

これを超える場合は通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要です。

ポイント:特例8車種に該当する車両は積載貨物を考慮しなくて良い

特例

特例5車種と追加3車種

一般的制限値を超えないことを原則としていますが、車両総重量と長さについて、車種によって特例が認められています。(車両制限令第三条第二項~第四項)

特例 5 車種は総重量について、通行する道路種別及び最遠軸距により、以下の特例の制限値が設けられています。

追加3車種については、長さの特例のみ適用されます。

これを超える場合は通行許可または通行可能経路の確認の回答が必要です。

特例5車種

※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが①~⑤)に該当すればよい。

追加3車種

貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。

総重量の特例(特例5車種のみ)

長さの特例(特例8車種全てに適用)

3.特殊車両に関連する法令について

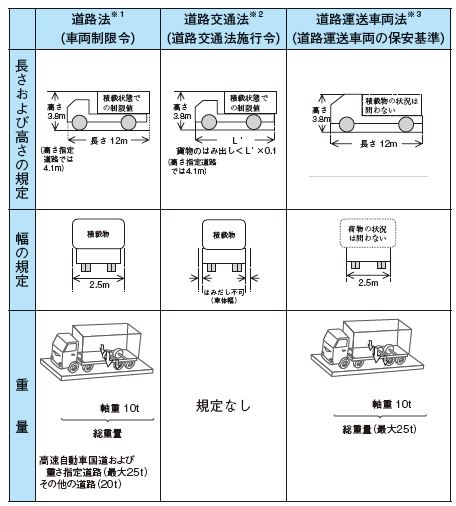

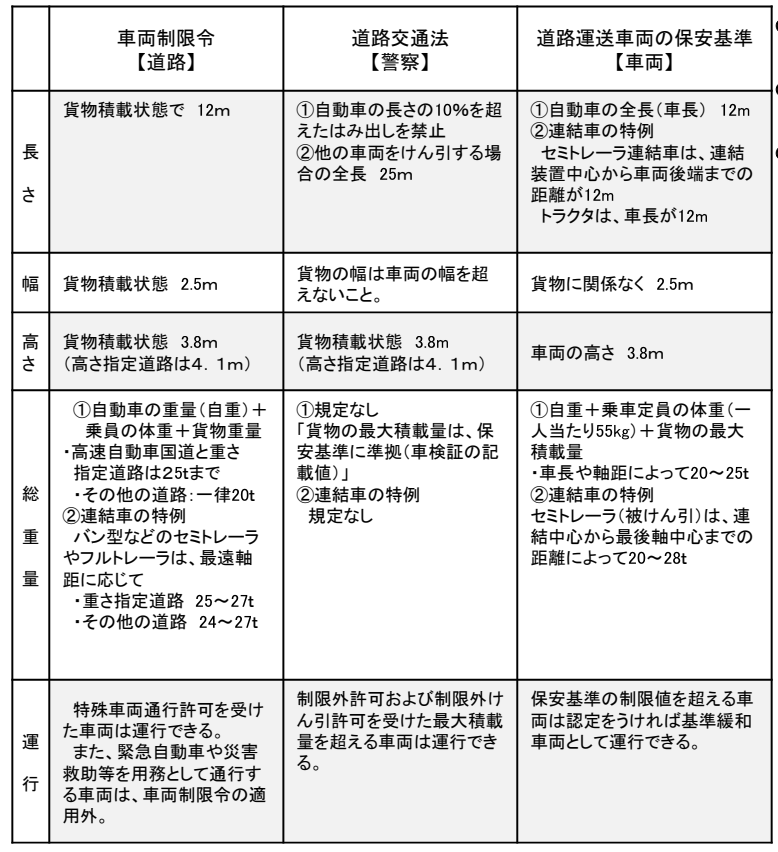

道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量などについて規定が設けられています。

車両制限令(道路法)

特殊車両通行許可制度に関する法令

・管轄する省庁

国土交通省道路局(地方整備局)

・概要

一般制限値を超える車両で道路を走行するときは、この法令で定める「特殊車両通行許可」の申請を行い、許可証を得なければなりません。

★違反をすると指導や取締りを受けます。

道路交通法

安全に道路を走行するための法律

・管轄する省庁

警察庁(警視庁・道府県警察)

・概要

車両をはみ出す荷物を積載し走行する場合などは、特殊車両通行許可とは別に出発地の警察署に制限外許可申請を行い、許可を得なければなりません。

★違反をすると運転者が罰せられます。

道路運送車両法

道路運送車両の保安基準車両の製造等に関する法令

・管轄する省庁

国土交通省自動車局(運輸局)

・概要

貨物輸送のために基準を超えるトレーラ等を製造する場合は、この法令で定める基準緩和認定を受けなければなりません。

各法令による車両諸元に関する規定を比較すると以下のようになります。

ポイント:特殊車両通行許可には様々な法令が絡んでくる

4.特殊車両通行許可制度について

特殊車両の通行にはあらかじめ道路管理者の許可が必要になります。

当社に代行いただく場合の料金などに関しては下記よりご確認できますので、ぜひご覧ください。

併せて読みたい記事

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土・日・祝日対応可能 ]

お問い合わせ